牟氏庄园富可敌国, 却毁于子孙鸦片赌瘾, 教训太深刻

1947年深秋,栖霞县城东的牟氏庄园里,佃户出身的民兵队长王大山举着煤油灯,站在东忠来堂的地窖入口。这个被青砖封死的密室,当地老乡说“能装下整个栖霞城的粮食”。当撬棍撬开最后一块砖,灯光照亮的不是想象中的金银,而是堆积如山的地契,最上面那张写着“道光二十三年,购得黄县张家田产三百亩”——落款是“牟墨林”。就在这时,墙角的一个木箱突然倒塌,滚出的不是元宝,而是半箱鸦片和一封光绪年间的密信,信中“洋布畅销,土地贬值”的字迹,揭开了这座“民间故宫”从富可敌国到轰然倒塌的秘密……

一、道光灾年的“囤粮阴谋”:牟墨林的发家原罪

1789年,山东栖霞牟家村的牟家,还只是个拥有几十亩薄田的小康之家。16岁的牟墨林(字松野)在父亲牟綧的杂货铺里算账时,就显露出异于常人的“算计”:他发现邻县莱阳的盐价总比栖霞高两文钱,便说服父亲用驴队贩运,一年赚回三亩地。谁也想不到,这个戴着瓜皮帽、总揣着算盘的年轻人,会在40年后建起占地2万平方米的庄园,成为“胶东第一富”。

灾年里的血腥发家:1827年(道光七年),胶东遭遇百年不遇的大旱,赤地千里,饿殍遍野。时任栖霞知县张贴告示“禁止囤粮”,牟墨林却让管家连夜打开自家粮仓,挂出“以粮换地”的牌子:一斗谷子换一亩地,两斗换一头牛。流民王老实抱着最后一袋谷子来换地,牟墨林盯着他怀里的孩子说:“再加这娃当长工,多给你半斗。”这场灾荒,让牟家的土地从300亩暴增至3000亩,而县志记载,当年栖霞饿死的农民超过2000人。

垄断链条的构建:牟墨林不满足于收租,他在栖霞县城开当铺、钱庄、油坊,甚至控制了胶东的花生贸易。他规定佃户必须用花生抵租,再以高价卖给烟台的洋行,一转手就是三倍利润。1840年鸦片战争后,英国洋布涌入,他又开起织布厂,用“牟记”棉布支付工钱,进一步盘剥雇工。当地民谣唱:“牟家的斗,七寸九,收租用大斗,放贷用小斗。”

庄园的第一块砖:1843年,牟墨林开始修建庄园。他从山西请来工匠,用“磨砖对缝”技法建造正房,每块砖都要浸三次桐油;为防土匪,院墙厚达1.5米,墙角嵌着铜钱状的射击孔。最绝的是他在地下挖的12个粮仓,能存粮300万斤,粮仓入口伪装成菜窖,连家人都不知道具体位置——这就是后来民兵发现地契的密室。

二、“民间故宫”的鼎盛幻象:480间房里的腐朽与挣扎

1870年,牟墨林去世时,牟家已拥有土地6万亩,横跨栖霞、莱阳、海阳三县,佃户超过5000户。他的四子牟应震(字子仪)接手家业,用10年时间扩建庄园,最终形成“三堂六院”480间房的规模,砖雕、木雕、石雕堪称胶东一绝,被清廷赐“乐善好施”匾额,民间直呼“小故宫”。

建筑里的权力密码:庄园的每一处细节都透着等级森严。正房“日新堂”的门槛高1.2米,佃户进门必须低头;西厢房的窗棂雕着“葡萄百子”,寓意多子多福,而长工住的“群房”只有巴掌大的气窗;最奢华的“东忠来堂”,梁柱上的金龙雕刻用了24K金箔,却在房梁暗层藏着佃户的卖身契。这种“明着慈善,暗里剥削”的设计,正是晚清士绅阶层的真实写照。

家族内部的裂变:牟应震是个守成者,他定下“读书入仕、务农为本”的家训,可儿子牟宗朴却成了“叛逆者”。1894年甲午战争后,牟宗朴去烟台见过洋人,回来后要在庄园里装电灯、开西餐馆,被族老骂“数典忘祖”。他偷偷把庄园的古董卖给青岛的德国商人,换回来一台蒸汽机,想办面粉厂,结果因管理不善赔光本钱——这是牟家衰败的第一个信号。

与官府的捆绑与反噬:牟家花钱让牟宗朴捐了个“同知”官衔,每逢知府巡查,都要摆上“满汉全席”,一桌菜耗银50两,相当于佃户三年的收入。1900年义和团运动期间,牟家出资组织团练“保境安民”,却借机兼并了1000亩“教民”土地。但好景不长,1905年清廷推行“新政”,苛捐杂税骤增,牟家每年要缴“地丁银”“漕粮”“学堂捐”等23种税,仅1908年就缴银1.2万两,开始入不敷出。

三、辛亥革命后的雪崩式崩塌:从6万亩地到13间房

1912年,孙中山的“平均地权”口号传到胶东,牟家的佃户开始抗租。牟宗朴的儿子牟少堂(字赞臣)组织家丁镇压,打死3名佃农,引发更大规模的“打牟家”运动。这场运动虽被官府镇压,但牟家的威望一落千丈,当年就有1000户佃户弃地逃亡。

战乱中的致命打击:1914年日军占领青岛,胶东陷入混战。张宗昌的军队过境,强行征用牟家2000石粮食,还抢走了“东忠来堂”的金箔龙柱;1928年北伐军到来,又以“反革命”罪名罚没牟家白银5万两。牟少堂想把土地卖给美国教会,却因“外国人不得买地”的规定失败,只能低价抛售,6万亩地到1930年只剩1.2万亩。

后代的“作死”操作:牟少堂的儿子牟熹(字明斋)是个典型的纨绔子弟。他在烟台开赌场,娶了5房姨太太,把庄园里的红木家具、古籍字画当赌注,甚至把地窖里最后一批存粮卖给日军,换鸦片烟土。1941年,他为修自家花园,竟拆了庄园的“绣楼”,用雕花梁柱砌厕所——这就是开头传说的由来。当地老人说:“牟家的金砖,最后真成了茅坑里的石头。”

最后的守护者:牟熹的堂弟牟乃纮(字仲文)曾试图挽救。他变卖首饰,赎回部分土地,组织佃户搞“合作农场”,还在庄园里办夜校教农民识字。1945年八路军解放栖霞,他主动交出剩余土地,说:“这地本就来自百姓,该还回去了。”1947年土地改革时,牟氏庄园被没收,480间房只剩13间作为“地主庄园陈列馆”,其余分给贫农居住。

四、庄园里的时代密码:晚清社会的五个镜像

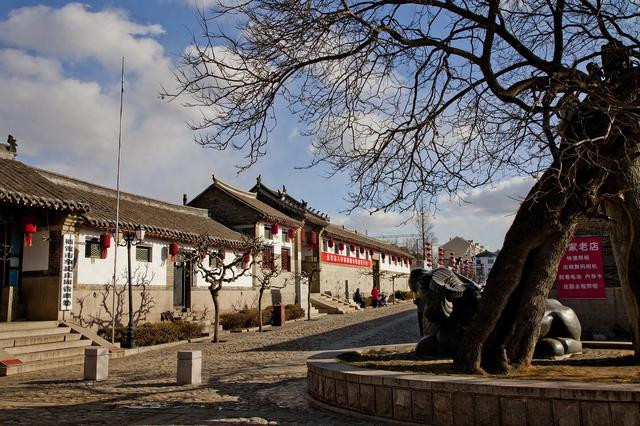

牟氏庄园的一砖一瓦,都藏着晚清中国的基因密码。当我们今天走进修复后的庄园,仍能从五个细节中读懂那个风雨飘摇的时代。

粮仓里的民生困境:12个地下粮仓的容积,相当于5000户农民一年的口粮。道光年间的账本显示,牟家的地租高达“四六分成”(地主得六),灾年还要加“附租”。这种“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的对比,正是太平天国运动爆发的根源。

西洋镜里的开放焦虑:庄园西跨院有一间“洋货房”,藏着牟宗朴当年买的留声机、望远镜、西装。这些物件被族老用红布盖着,旁边却摆着“抵制洋货”的告示——这种矛盾,折射出晚清士绅对西方文明的既好奇又恐惧。

账本里的经济崩溃:1900-1911年的账本显示,牟家的田赋支出增长了8倍,而粮食价格仅涨了1倍。同期,鸦片支出占家庭开支的15%,超过教育投入。这种“苛政猛于虎+奢靡成风”的组合,预示着小农经济的必然破产。

家训与现实的撕裂:正堂悬挂的“耕读传家”匾额,与佃户卖身契的存放处仅一墙之隔。牟墨林的“戒奢”家训,到第四代就成了空谈——这种家族伦理的崩塌,恰是晚清道德体系瓦解的缩影。

最后的13间房:幸存的13间房里,既有牟家的紫檀木家具,也有农民的土炕、锄头。这种“共生”状态,恰似民国初年新旧交替的社会现实:旧的秩序已破,新的秩序未立,在挣扎中走向新生。

五、历史的回响:从地主庄园到红色教材

1950年,牟氏庄园被辟为“阶级教育展览馆”,刘少奇、董必武等领导人曾来参观。董必武在留言簿上写:“观此庄园,可知旧社会之黑暗;思今日之幸福,更应珍惜革命成果。”改革开放后,庄园重新修复,成为“中国最大的地主庄园”文物保护单位,每年吸引百万游客。

争议中的历史反思:有人说牟墨林是“商业奇才”,用市场手段积累财富;有人骂他是“吸血鬼”,靠灾年兼并土地。其实,他只是晚清商品经济与封建地租结合的产物——在没有反垄断、没有社会保障的年代,资本的扩张必然带着血腥味。

建筑里的文化遗产:庄园的“三雕”(砖雕、木雕、石雕)融合了胶东民俗与儒家文化,“百寿图”照壁、“二十四孝”木雕、“福禄寿”砖雕,是民间艺术的瑰宝。这些艺术不应该因“地主庄园”的标签被否定,正如历史不能简单脸谱化。

当代的镜鉴:牟家从发家到败落只用了四代人,印证了“富不过三代”的古训。但更深层的启示在于:一个家族的命运,永远与国家的制度、时代的潮流紧密相连。晚清的封闭与腐朽,让牟氏庄园成了“落后的象征”;而今天的改革开放,让这座庄园成为“反思历史的教材”。

结语:红漆大门后的历史课

当夕阳照在牟氏庄园的红漆大门上,门轴转动的吱呀声仿佛穿越了百年。这座“民间故宫”的崛起,靠的是晚清社会的制度漏洞;它的覆灭,源于时代车轮的必然碾压。

牟墨林不会想到,他精心设计的地下粮仓,会成为农民翻身的见证;牟宗朴痴迷的西洋镜,会变成游客手中的手机;牟熹砌进厕所的金砖,早已化作博物馆里的展品。而那些刻在梁柱上的家训、藏在暗格里的地契、留在账本上的数字,共同构成了一堂生动的历史课:

没有公平的制度,财富只会是罪恶的温床;没有开放的胸怀,再坚固的庄园也会沦为废墟;不与时代同行的家族,终将被历史遗忘。

如今,庄园里的佃户后代,有的成了文物保护员,有的开起了农家乐。他们守护着这座老宅,也在讲述着一个朴素的真理:土地永远属于耕种它的人,历史永远站在推动进步的一边。

热点资讯

- 贝尔戈米: 队长应为全队服务, 我多次带博格坎普吃饭帮他融入

- 再穷也要入_的3款射手皮肤!手感碾压至尊宝,十年不落伍

- 乌军被小摩托逼退了,农药机挂空空导弹,要和俄军无人机拼搏

- 德布劳内: 瓜帅风格偏进攻孔蒂偏防守, 有足够时间了解教练和

- T1零封HLE, zeka沙皇玩成石头人, 小花生节奏稀碎,

- 点评本赛季离开北京国安的球员, 在其他俱乐部过得如何?

- 遨博i5国外机器人防护服怎么调松紧

- 招商银行多家分行行长调整

- 终极奥秘, 唤醒了深藏的野心! 7月中下旬, 这四大星座如同

- 大乐透头奖2注1000万分落2地 奖池余额17.23亿